Ich sitze im erst vor kurzer Zeit gemieteten, eingeschneiten Grundlseer Ferienhaus und sinniere, was die früheren MieterInnen sich an diesem Tisch wohl gedacht, was sie sich gefragt, was sie geredet haben.

Und das kam so: An der Außenwand des Häuschens hängt eine Keramik, die Raben zeigt und so auf den Namen der früheren Besitzerin Bezug nimmt. Unsere Vermieterin erklärt, diese stamme von Ilse Pompe-Niederführ, Künstlerin und auch Gattin des früheren Direktors des Wiener Max-Reinhardt-Seminars. Beide verbrachten hier inmitten vieler Bücher ihre Sommer.

Ein wenig nachgelesen und den Namen nachgegangen kommt eine österreichische Geschichte zutage.

Ilse Pompe-Niederführ (1904 – 1986) war Bildhauerin, die von 1922 bis 1932 in Wien studierte. Sie wirkte an verschiedenen Orten akademisch und von 1942 bis 1945 als Assistentin an der Wiener Technischen Hochschule. Pompe galt den Nazis als Exponentin der „jungen Plastik der Ostmark“. Trotz dieser Vergangenheit war sie ab 1962 Mitglied im „Wiener Künstlerhaus“ und wurde 1975 mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

Zu ihren Werken gehören Holzplastiken, Porträtbüsten, Glasmosaiken, die Erstellung und Restaurierung von Grabmälern, Restaurierung von Stuckdecken, Kinderspielplastiken und ab 1978 fast ausschließlich Portraitplaketten. Bekannt ist der „Calafatti“ im Wiener Prater, zudem schuf sie Kunst am Bau für das Möbelhaus Ikea.

Ilse Pompe-Niederführs Ehemann war Hans Niederführ (1902–1987). Dieser trat bereits 1933 der NSDAP bei. Niederführ arbeitete als Sekretär am Max-Reinhardt-Seminar und erklärte sich unmittelbar nach dem Anschluss zum provisorischen Leiter. In einem Schreiben an das Unterrichtsministerium sicherte er zu, für die systematische „Arisierung“ des Seminars zu sorgen. Er entließ zwölf Lehrkräfte, die meisten von ihnen jüdischer Herkunft, und verantwortete so die „Entjudung“ der Schauspielschule.

Nach der Eingliederung des Seminars in die Reichshochschule für Musik wurde Niederführ 1938 fix zum hauptamtlichen Leiter bestellt. Das Seminar lieferte unter seiner Leitung Theateraufführungen für die NSDAP, die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ und die „Deutsche Arbeitsfront“. Darüber hinaus nahm man an propagandistischen Veranstaltungen, wie der Reichstheaterfestwoche und der NS-Grillparzer-Feier, teil.

Nach 1945 erhielt er zunächst Haus- und vorübergehend Berufsverbot, wurde aber ab 1951 als Assistent und von 1954 bis 1959 erneut als Leiter (!) beschäftigt.

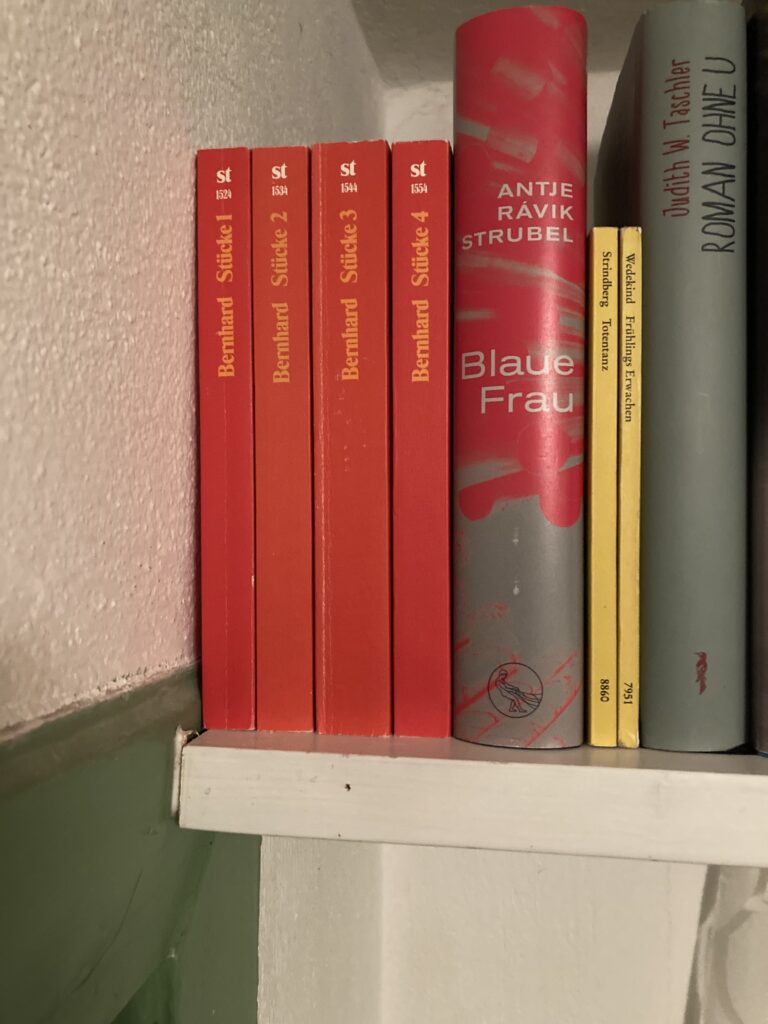

Wenn das so ist mit den früheren MieterInnen, stelle ich Thomas Bernhards gesammelte Stücke hier am Grundlsee ins Bücherregel und hoffe, dass es hilft.

Franz Lugmair :

Lieber Christoph,

danke für deine interessante Recherche zur ‚Villa Winzigklein „.Ja, im Ausserrland trifft man auf Schritt und Tritt auf braune Spuren und wie man wieder einmal sieht, war die Aufarbeitung der Nazizeit sehr mangelhaft.

Nichtsdestotrotz eine schöne Zeit am Grundlsee.

Liebe Grüße, auch an Gunda,

Franz

Christa Holub :

Mit deiner Recherche bist du ja weit gekommen.

Das Betreffende ist dasZuteilen leitender Stellen nach dem Berufsverbot von ehemaligen Nazis, so als bedingee der zeitliche Abstand automatisch einen Gesinnungswandel

Thomas Bernhard fühlte sich wenn, dann in einem Bücherregal iwohl im Ausseer Land.

Euch aber wünsch ich gemütliche Tage in dem heimeligen Häuschen christa