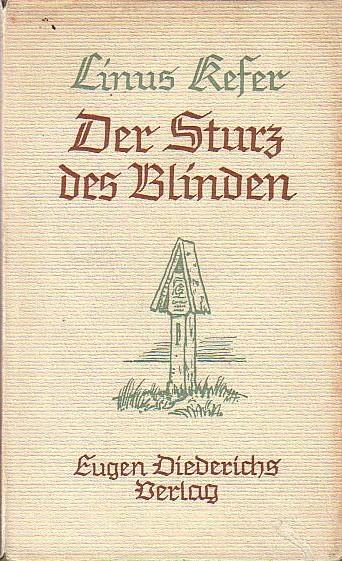

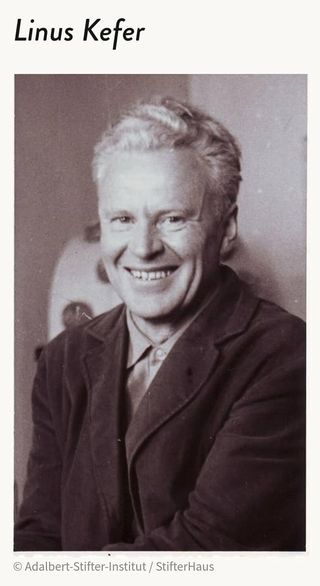

Wenn man, so wie ich regelmäßig, in Antiquariaten nach dem Stichwort „Garsten“ sucht, finden sich der dort geborene Schriftsteller Linus Kefer und sein Gedichtband „Die Nacht des Hirten“ oder die Erzählung „Der Sturz des Blinden“.

Wer war Linus Kefer und was hat er mit Garsten zu tun?

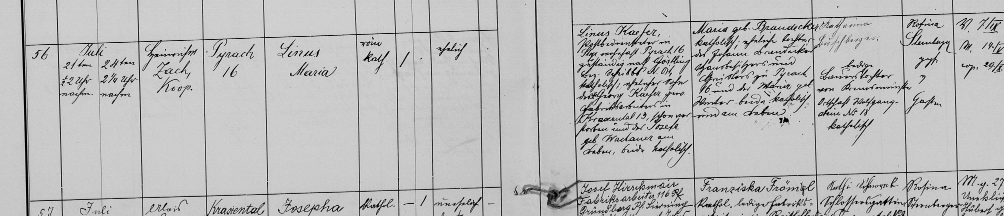

Linus Maria Kefer kam am 21. Juli 1909 in Garsten, Pyrach Nr. 16, zur Welt, wo seine Eltern Linus Kefer und Maria Brandecker bei den Eltern der Mutter lebten. Die beiden heirateten zwei Jahre zuvor. Der Vater, Telegrammträger und Aushilfsdiener am k. und k. Post- und Telegrafenamt, kam aus einfachen Verhältnissen einer Arbeiterfamilie und wuchs im Kraxental auf. Mutter Maria war Hausbesitzerstochter. Ihre Eltern betrieben in der Steyrer Sierningerstraße einen Gemischtwarenladen.

Kefer absolvierte das Realgymnasium Steyr (Matura 1928), anschließend das Bischöfliche Lehrerseminar in Linz und war zuerst am Knabenkonvikt Voglsang in Steyr und dann an mehreren Orten Oberösterreichs als Pädagoge tätig.

Anfang der 1930er-Jahre kam er über den späteren Gauleiter, August Eigruber, den er aus der Steyrer Schulzeit kannte, in Kontakt mit der NSDAP. Im März 1933 trat er der Partei bei und fungierte als Propagandaleiter einer Ortsgruppe. Im Herbst 1933 wurde er wegen „Betätigung für die [mittlerweile verbotene] NSDAP“ aus dem Schuldienst entlassen. Im Februar 1934 war er wegen Besitzes eines illegalen Flugblattes zehn Tage in Haft.

Danach übersiedelte er nach Linz, wo er erstmals im Amtlichen Adressbuch 1936 (Schillerstraße, Beruf: Schriftsteller) gelistet war. Er war einer der wenigen oberösterreichischen Mitglieder im illegalen Kampfbund für deutsche Kultur, eine von der NSDAP aus Deutschland gesteuerten Organisation.

In diesen Jahren bekam er mit seiner Frau Aloisia eine Tochter und er galt auf literarischem Gebiet als begabter Lyriker

1938 erschien im Wiener Krystall-Verlag das Bekenntnisbuch österreichischer Dichter, in dem die Autoren, auch Linus Kefer, begeistert den „Anschluss“ begrüßten. Mit diesem begann Kefers Aufstieg: Filmreferent in der Gauleitung, Pressereferent im Reichspropagandaamt, Gauschrifttumsbeauftragter der NSDAP und ehrenamtlicher Leiter der Reichsschrifttumskammer Oberdonau (auch deswegen, weil er „mit seinen ersten Gedichten viel Aufsehen gemacht“ und „unter seinem nationalsozialistischen Bekenntnis sehr zu leiden gehabt hat“).

Auf Wunsch des Gaupresseamtes übernahm er die Kulturredaktion der Linzer Tagespost und wechselte 1940 zur Volksstimme, der amtlichen Tageszeitung der NSDAP für Oberdonau.

Ab Ende 1942 war er laut Wehrstammbuch im Kriegseinsatz.

Nach Kriegsende lebte Kefer als freier Schriftsteller im Innviertel, ehe er 1949 in Mattighofen wieder in den Schuldienst trat.

Als frühes NSDAP-Mitglied müsste er nach 1945 zur Gruppe der „Belasteten“ gehört haben, doch er wurde nie belangt und seine Werke waren weder von einem Einzel- noch von einem Gesamtverbot in Österreich auch nicht zeitweilig betroffen.

Ab 1960 ist er in der Kulturabteilung des Landes Oberösterreich beschäftigt, zusätzlich fungierte er bis 1975 als Redakteur der Monatsschrift Oberösterreichischer Kulturbericht.

Als Autor trat er mit Lyrik (unter anderem „Die Sommergöttin“ 1951, „Weissagung der Regenmacher „1969) und Prosa (unter anderem „Das verschlossene Zimmer“ 1959) in Erscheinung. Darüber hinaus betätigte er sich in Film und Rundfunk (unter anderem beim Hörspiel des ORF OÖ „Ein Winterabend“).

1951 erhielt er neben anderen Auszeichnungen den Stifter-Preis des Landes Oberösterreich, den Linus Kefer im „Dritten Reich“ – unter anderen Vorzeichen – als Gaukulturpreis schon einmal erhalten hatte.

Kefer starb am 10. Jänner 2001 in Linz.