Unlängst beim Spaziergehen in Pergern (Gemeinde Garsten) erinnerte ich mich, öfter erzählte zu haben, dass der Historiker Georg Heiligensetzer vor 25 Jahren über den dort verstorbenen „Sauschneider“ Kaspar Schiffner und seine Bibliothek schrieb.

Der Sauschneider (auch Schweinschneider oder Pagenstecher) ist ein ausgestorbener Beruf, dessen Aufgabe in der Kastration jener Tiere bestand, die in der Landwirtschaft als Fleischlieferanten oder Zugtiere genutzt wurden.

Aufgrund ihrer anatomischen Kenntnisse behandelten Sauschneider (verbotenerweise) oft auch Menschen, wenn die medizinische Versorgung sehr schlecht war.

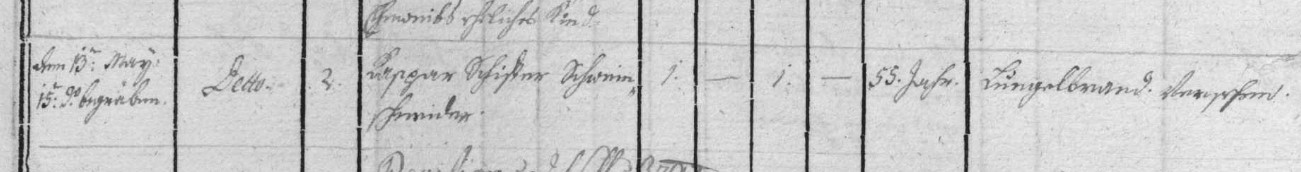

Am 13. Mai 1797 verstarb im Fleischhackerhäusl, Perger Nr. 2, der schon erwähnte 55-jährige Kaspar Schiffner (oder „Schiefer“).

Im Sterbebuch der Pfarre Garsten steht „Lungenbrand“ (Absterben des Lungengewebes), in anderen Unterlagen „hitzige Krankheit“ (Typhus) als Todesursache.

Im Zuge der von der zuständigen Grundobrigkeit, Herrschaft Schloss Steyr, begonnenen und mehrere Jahre dauernden Verlassenschaftsabhandlung kam durchaus Ungewöhnliches zu Tage.

Neben üblichem Hausrat fand sich für seinen Beruf benötigtes Werkzeug und Gerät (Fleischerstöckl, Fleischring, Schneidezeug). Zudem wurde festgestellt, dass Verwandte und Nachbarn mit über 90 Gulden bei Kaspar Schiffner verschuldet waren. Das entspricht etwa dem Wert eines kleinen Hauses, wie sein eigenes, das er einige Jahre zuvor erwarb. Das alleine ist schon beachtlich für einen Verstorbenen der ländlichen Unterschicht.

Darüber hinaus, und das war wohl eine Sensation, wurde der Besitz von 3569 Büchern festgestellt. Über diese entspann sich ein Rechtsstreit mit der Witwe (ihr wurde ein Anteil schließlich zugesprochen, ironischerweise war sie Analphabetin).

Die Bücher wurden katalogisiert, geschätzt, der Zensurbehörde vorgelegt und schließlich versteigert.

Für einen „einfachen“ Landbewohner um 1790 ist das mehr als ungewöhnlich. Zum Vergleich: in der Lamberg’schen Steyrer Schlossbibliothek befanden sich zum Ende des 18. Jahrhunderts rund 5.300 Bände.

Wir wissen von den meisten Büchern nicht, um welche es sich handelte. Jedoch waren mindestens zwei Exemplare „Annales Styrenes“ von Valentin Preuenhueber darunter.

Lediglich jene 96, als „verbotene Bücher“ qualifizierten Werke, sind in den Akten akribisch aufgelistet. Die meisten sind religiösen Inhalts – vor allem finden sich zahlreiche moraltheologische Traktate in diesem Verzeichnis oder Bücher, die sich mit den Beziehungen zwischen Staat und Kirche befassen. Mehrere Exemplare des berühmten „römischen Index“, das Verzeichnis der von den Päpsten verbotenen Bücher, sind ebenso vorhanden wie zahlreiche Werke, die sich mit Freimaurern, Illuminaten und Rosenkreuzern befassen.

Woher stammte Herr Schiffner?

Kaspar Schiffner ersteigerte um 90 Gulden das damals neu erbaute Fleischhackerhäusl 1762 als 20-jähriger Pupill (einem Vormund anvertrauter Minderjähriger). Er stammte vom „Blaichergut im Pürzl“ unter der Grundherrschaft des Schlosses Hall. Heute ist das der Bauernhof der Familie Niedermoser in Waldneukirchen (Steyrstraße 70).

Der Sauschneider hinterließ eine Witwe (Eva Maria) und fünf ledige Töchter, deren mittlere (Theresia) 1807 Josef Raxendorfer heiratete und das Elternhaus übernahm.

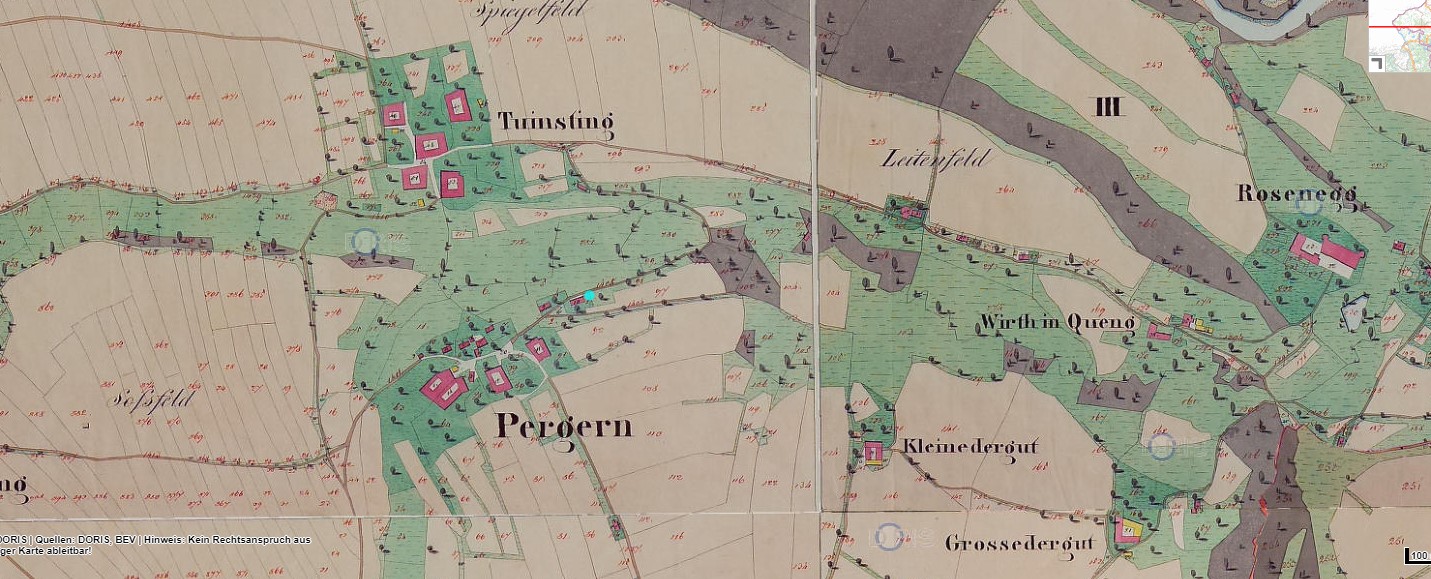

Beim blauen Punkt das Fleischhackerhäusl auf der Karte aus 1824 – Bilder durch Anklicken vergrößern

Nach mehreren Besitzwechseln findet es sich unter der Adresse Erlenbrunnstraße 15, Pergern, 4451 Garsten.

Mit Georg Heiligensetzer kann schließlich spekuliert werden, warum und woher Kaspar Schiffner so viele Bücher hatte. Möglicherweise nahm er bei manchen Bauern Bücher an Zahlungsstatt. Das erklärt aber nicht den großen Bestand, denn sehr oft kann er diese Zahlungsart nicht gewählt haben, sonst hätte er nicht selbst Geld verleihen können.

Oder er war im „Nebenberuf“ Buchhändler – auch dem widerspricht wohl die Größe der Bibliothek. Es wird doch so gewesen sein, dass unser Sauschneider ein Belesener und an Büchern Interessierter war.

Schließlich drängt sich auf, dass auch Bücher aus der Bibliothek des 1787 aufgehobenen Stiftes Garsten in unmittelbarer Nähe stammen – auf welchem Wege auch immer sie in das Haus nach Pergern kamen. Jedoch sicherlich nicht alle. Denn auf der Liste der gefundenen verbotenen Bücher waren auch solche über Ideen der Französischen Revolution: so die erst 1793 publizierten Schriften „Über die Freyheit für den deutschen Landmann“ und „Über Gleichheit und Freyheit unter den Menschen“.

Wie auch immer, für mich ist der Sauschneider Kaspar Schiffner, der nur wenige Gehminuten von mir entfernt lebte, jedenfalls hinsichtlich seiner Bibliothek ein Vorbild.

Quellen: Georg Heiligensetzer. Zur Bildung ländlicher Unterschichten.Der „Sauschneider“ Kaspar Schiffner (†1797) und seine Bibliothek. Linz 1986. – Begsteiger H. Garstner Haus-Chronik. 1986. – www.steyr.dahoam.net – K. Ulbrich. Ortschronik Waldneukirchen (von der Autorin zur Verfügung gestellt – Danke für die Hinweise)

Barbara Weikerstorfer :

Wie mir Martin Fiala von seinen Forschungen berichtete, sollen Bücher aus der Stiftsbibliothek für die Füllung der Löcher in den Straßen verwendet worden sein!!! Da hätte er mit ein wenig Glück leicht Zugriff darauf gehabt.

Hans Eichinger :

Spannend, spannend … ! In einer Zeit grosser gesellschaftlicher Umbrüche (Französische Revolution, Neuordnung Europas … ) gab es Menschen die handwerklich und intelektuell große Leistungen vollbrachten. Solche Menschen sollten wir den vielen „Kleingeistern, Schwurblern und Verschwörungsfanatikern“ der heutigen Zeit als Spiegel vorhalten.

Johannes Angerbauer :

Spannend und interessant. Gut, dass es Menschen wie Dich und Kurt Rossacher gibt! Wer die Geschichte ausblendet wird für die Zukunft blind…

Eva Schlemmer :

Faszinierende kostbare Recherche! Danke

Gabriele Neuwirth :

Das ist ein faszinierender Bericht. Mir sind Sauschneider nur von der Sauschneider- oder Waozschölamusi bekannt oder vom deftigen Lied, Aber neine müssn sein wenn sien Saubärn schneidn. Joseph Haydn hat das übrigens vertont. Da gibt es nur acht Sauschneider. Aber der neunte schneidet.

https://www.youtube.com/watch?v=Ej7SNhNWjFc